元亀元年 五月二十二日

勝瑞城での会談の結果は、最終的に三好の返事に委ねられるとして、諫早にいる純正と中央以東管轄の純久のもとへ届けられた。

土佐の甲浦までは馬で、そこから通信で宿毛、海を渡って佐伯に向かい、さらに通信で諫早まで届けたのだ。京にいる純久には、利三郎が直接向かった。

■諫早城

「なるほど、そうきたか」

純正は、まさか服属するとは思わなかったのだろう。してもしなくても、阿波のほとんどは領するつもりだったし、讃岐の国人はすでに調略済みである。

三好長治の悪政には皆嫌気がさしており、どう考えても、この先三好についていく利はなかった。

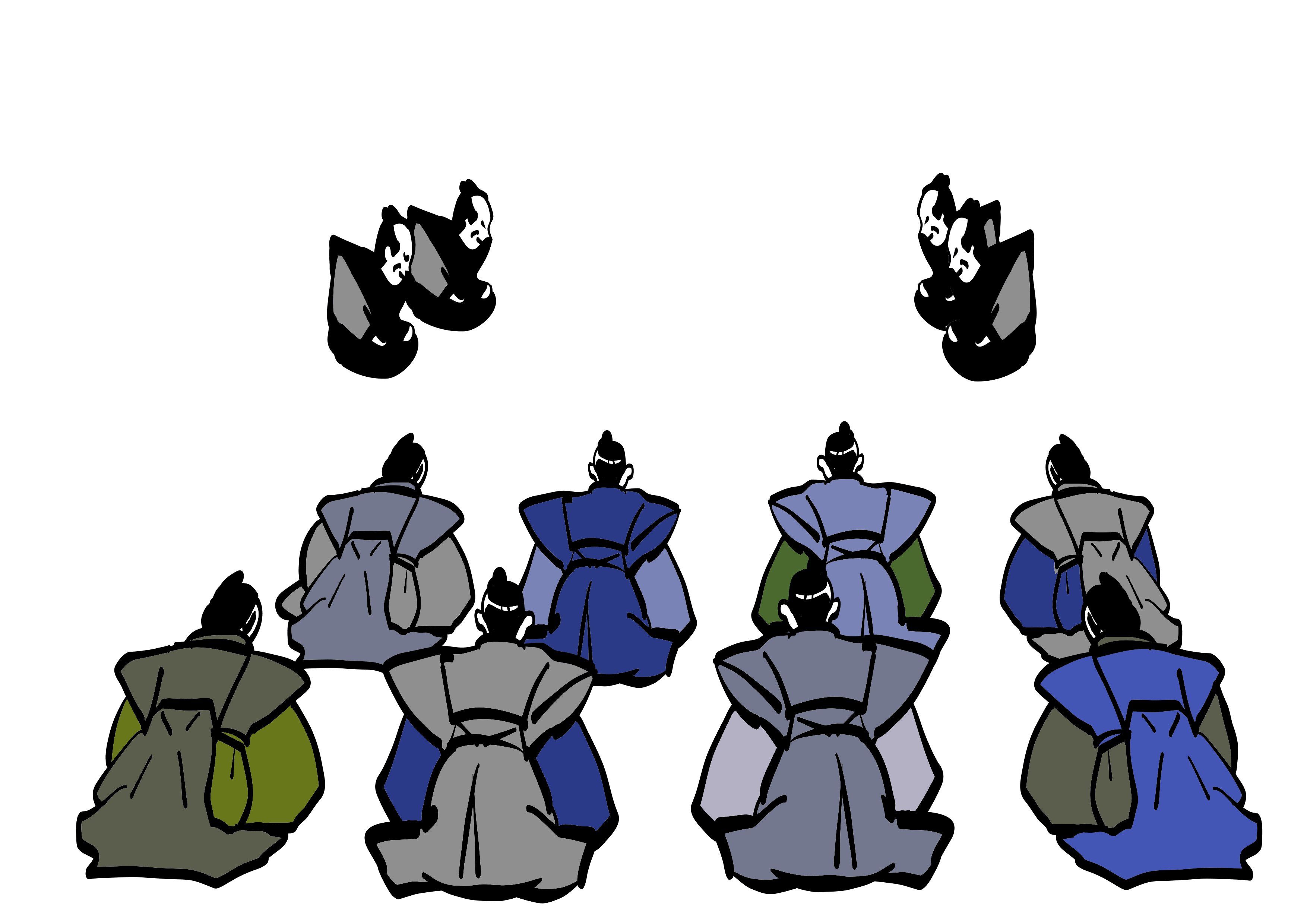

「直茂、弥三郎、庄兵衛、三郎、どう思うか」

バナナ、マンゴー、パイナップル、ライチなどの果物を食べながら、ざっくばらんに休憩をとって世間話をしている5人にその報告が届き、純正は食べながら聞く。

「特別、動く必要はございますまい」

戦略会議室メンバー(軍略・評定衆)筆頭の直茂が答える。

「さよう、こちらは優勢にて、負ける事は万に一つもありませぬ」

直茂の言葉に、スプーンを置いて弥三郎も続く。その言葉を聞いた純正が弥三郎を見る。何かを確かめるような眼差しだ。

「失礼いたしました。万に一つではなく、負けは、考えにくうございます」

怒っているのでも、不機嫌なのでもない。純正としても圧倒的な優位にあって、100%の勝ちを確信していないと言えば半分嘘になるからだ。

しかし、アリの一穴からなんとやら。~であろう、という憶測に基づいた発言を戒める意味で、そのまなざしを向けたのだ。その確率の根拠がない。

もっとも弥三郎としても極めて少ない、あり得ないくらい少ないという意味でいったのだろうが、そういう確率を導き出す数式は後世の学者に任せるしかない。

「しかし、いずれにしてもまとまるでしょうか。服属はもとより、三好にとっては、どちらもかなり厳しい条件かと存じます」

庄兵衛が問いかける。

「それはわれらが考える事ではございますまい。いずれにしても阿波はわれらの手中にあるのです。長宗我部や安芸の兵も阿波入りして、海部郡から北、板野郡の勝瑞村以外は統治をはじめております」

その問いに対して清良が答える。

確かに、安芸郡の時と同様に、小佐々の統治の基本を触れとして出し、領民に周知させておけばよいのだ。粛々とすすめるだけである。

「みなの考えはよくわかった。引き続き情報収集につとめよ」。

純正の発言で会議は締めくくられた。

■室町御所

将軍義昭の考えはこうだ。

・偉そうにしたい。

・言う事を聞かせたい。

・何でも自分で決めたい。

・三好に感謝され、敬われたい。

・和議の調停で、『どうだ、三好も小佐々も余の思い通りにできるのだぞ』と全国に喧伝したい。

・……etc

これでもかというくらい自分が、自分が、である。これについて純正は、おそらく信長もそうだろうが、こう考えている。

・偉そうにしたい……したければ、従っているフリはする。(これ自体は別に嫌いではない)

・言う事を聞かせたい……無理難題でなければ、秩序を保つため、率先して従うのはやぶさかではない。

・なんでも自分で決めたい……これは法と手順に則って行うなら問題はない。

しかし、御内書を乱発して混乱を招いたり、違法な手順で訴訟の裁定を行って賄賂が横行し、さらには業務が過大となり支障を来している。

・三好に感謝され、敬われたい……これはいったいどういう意味で考えているのだろうか?

そもそも兄を殺し自分を殺そうとした三好になぜ好かれたい? なぜ敬われたい?

……敬われたい、というのはまだ理解できる。しかし、自分の恨み辛みや怨恨を超えてまで、親しくすべき、しなければならない理由があるのか?

・和議の調停で~喧伝したい……無理だ。そもそも、なぜ室町幕府に日の本の大名が従った? それすなわち、幕府に求心力があった。

つまりこころでつながっていたからだ。忠義心があった。つまり、忠義心頼みである。しかし今は求心力などありはしない。

脆弱な統治機構でしかなく、賄賂が横行し、周りに従順な者しか置かない将軍と幕府に、全国の大名を統率する力などない。

ざっくり現代風に力の差を言えば、自衛隊より各都道府県の警察が強いのだ。

誰が従う?

「利三郎、これはいったいどういう事なのか」

室町御所の謁見の間にて、利三郎と純久を呼び出した義昭が問いかける。

「は、おそれながら申し上げます。服属の件に関しましては寝耳に水。それがしと日向守孫四郎殿との話の中、突然孫四郎殿が申し出てきたのでございます」

利三郎は平伏しながら答える。

「それは真か? 余をたばかっておるのではあるまいな?」

「めっそうもございませぬ。この治部小輔(利三郎)、身命に誓って嘘偽りなど申しておりませぬ」

ふむ、と義昭は息を整え、気持ちを落ち着かせてから純久に聞いた。

「治部少丞(純久)よ。これはいったい、この和議の条件はなんなのだ。余が仲介に入る余地などないではないか」。

「おそれながら申し上げます。わが主の言を借りるならば、『御内書の通り討伐いたす、しかして臣同士の争いにて公方様のお手を煩わす事にあらず』との事にございます」

「なんだと? それは、命じられた通りに討ち滅ぼすが、委細口を挟むな、と申しておるのか?」

「めっそうもございませぬ。あくまで、あくまで些事にとらわれず、政に専念していただきたい、との意にございます」

ぐぬぬ……と、口を閉じ、言いたいことはあるが言葉にできない、義昭である。ここで口に出せば、おそらく理路整然などほど遠い、感情のぶつけ合いになったであろう。

「それで、降伏、和議はなろうか。服属もそうだが、いかがなものか」

「それはそれがしより、治部少輔殿に聞かれた方がいいかと」

先日からの一連のやり取りにうんざりしていた純久だったが、おくびにも出さず、答える。外交官というのは、誰もがこうなのだろうか。

「利三郎、いや治部少輔よ、どうだ」

「はは、和議に関しましては、おそらく受け入れるでしょう。しかしながら、服属に関しましては説得の必要があるため、日向守殿次第かと存じます」

「うむ、そうであろう(服属はだめだ、和議にしても領国が半分になるのだ、これ以上三好の力が弱まればまずい)」

「「公方様、今、なんと?」」

ほぼ2人同時に声を上げた。

「いや、なんでもない。あいわかった、しかし余にも体面というものがある」

「は、それに関しましては、和議にしろ服属にしろ、書面に『公方様のご裁可を賜り』の文言をいれるようにいたします」

利三郎が答える。

「さらに、畿内はもとより日の本の国々にその旨を喧伝いたしましょう」

純久も続けて言う。

「よろしい。以後はこのような事がないよう、気をつけよ」

ははあ、と返事をする2人を確認するかのように見て、義昭は退座した。

((面倒くせえ~))

■諫早城 数日後

室町御所での利三郎と純久、そして義昭とのやり取りの報告を聞いた純正は、こう考えていた。

服属に対して異常な反応を見せた、と? なぜだ。和議も服属も、俺が幕府の意向で動き、名目だけであれ幕府の下にいるのは変わらない。

和議の条件になんくせをつけてくるのは予想していたが、服属されるのが嫌なのか? まさか……。

「それにしても、気のせいか、俺は信長の立ち位置に近づいている気がする」

コメント