元亀二年 十一月二十六日

結局、石山本願寺は武器弾薬を破棄し、起請文を書いて信長に一万四千貫を支払うことで和睦を結んだ。

聖職者が起請文などおかしな話ではあるが、武装解除と起請文は信長の譲れない条件だったのだ。

起請文はいわゆる約束事を記した条文であるが、それを反故にすると神罰・仏罰がくだるという意味で、その書面の中にお互いが信じる神や仏の名前を記載した。

もっとも信長としては、自身もいつ破るかわからないが、本願寺側も反故にするだろう、という目算があった。

そして苛政にならないよう、統治にも気を配る。

表向き武装解除を要請したのだが、そもそも本願寺には僧兵はおらず、信徒である国人や一般の武士、町人から農民が武装していたのだ。

その武器弾薬を徴収した。

寺には必要ないので、野盗などから身を守るための、必要最小限の武具などは残すことを許した。

本願寺側としては石山を退去させられれば、まったくの0からのスタートである。

耐えられないだろう。

金を払うか退去か? というと選択肢はない。

金は払っても、また貯めればいい。武器弾薬も、また貯めればいい。監視の目が厳しくなるかもしれないが、いざと言うときの準備ができるのだ。

本願寺はまだ諦めていなかった。

源朝臣小佐々近衛中将純正上奏文

一つ、辛うじて(ようやく)西国の平穏明らかに候へば、以後も千代に八千代に静謐を求めるべく、さらに(新たに)山陰山陽に中国探題、四国に四国探題を設ける儀、御願い奉り候。

一つ、かかる探題職においては、小佐々家中の者を任じていただきたく、御願い奉り候。

一つ、臣純正、長きに渡るかかる騒ぎ(戦乱)や騒動(騒乱)を鎮めるべく動きたれども、金の入目の多きにつき、いささかもためらう事なく盛んに交易を行いて候。

一つ、それを以て西国を鎮めんと欲すれど、いささかも(全く)足りず、南方の国々との交易にてさら金をうみて、年貢に運上金を賄いて候。

一つ、南方に高山国と呂宋国ありて、わが家中の者行きて鎮め、従え候。高山国守、呂宋国守と名乗ることをお許しいただきたく、御願い奉り候。

一つ、守護においては本来幕府が定めし物なれど、公方様の所在いざ知れず、国守が守護を兼ねて治むる事をお許しいただきたく、お願い申し上げ候。

一つ、官職ならびに幕府の守護職につきましてはお許しいただいた後、正式にお知らせいたしたく存じ奉り候。

■台湾 基隆(キールン) 台湾総督府

「総督閣下、明からの使節、金学曾殿がおいでになりました」

筆頭秘書の北川長介が伝える。

長介は旧平戸松浦の家臣であり、三年前の台湾の悲劇の生き残りである。

台湾に散った同胞は荼毘に付された。遺骨や遺品は領国へ持ち帰って遺族に渡されたのだが、共同墓地と慰霊碑が建てられてある。

「うむ、お通ししなさい」

台湾総督である若林中務少輔鎮興は、大友宗麟の家臣で偏諱を受け鎮興としていた。

大友水軍の中核を担っていたが、小佐々家に降伏するにあたり水軍は順次解体され、現在は佐伯の警備府所属の沿岸警備隊となっている。

豊後国佐賀関郷の一尺屋を所領としていたが、知行整理の際に俸禄制を選び、台湾総督となったのだ。

水軍出身であるが、現在小佐々海軍は元水軍とは関係なく、海軍将兵が育っている。

そのため艦隊運用やその他の軍事行動に関しては、ほとんど権限を有さないし口も出さない。統括として台湾における小佐々陸海軍を管理しているのだ。

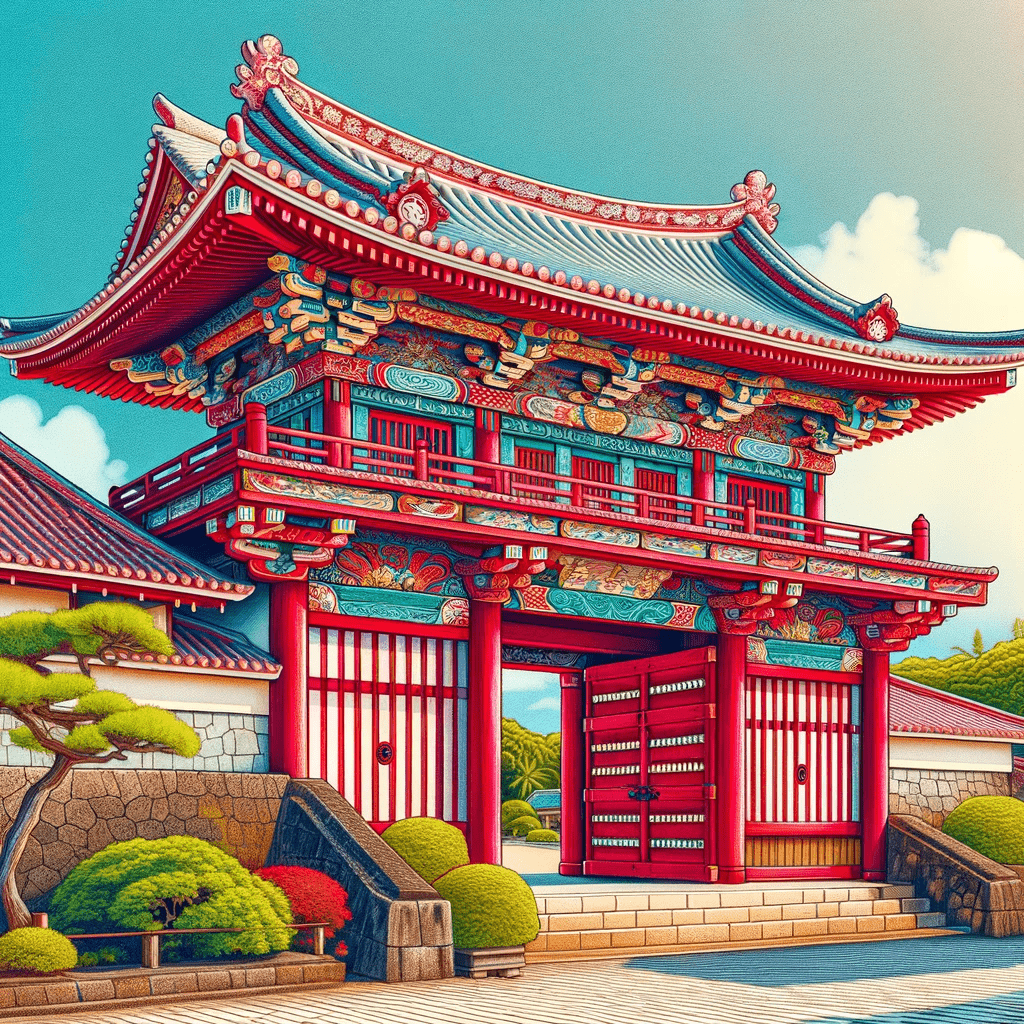

「大明国皇帝よりの特使、金学曾である。まず初めに、礼がなっておらぬのではないか? 大琉球(沖縄・琉球王国)においては私を敬い、陛下の勅使として守礼門にて出迎え、五拝三叩頭の礼をとっていた。しかるに何だこの無礼な態度は?」

実は基隆の湊は本土ほどではないにしろ、近代的に整備された町並みで、いわゆる宮殿や沖縄でいう守礼門などは存在しない。

それを知らない金学曾は湊の役人に到着を伝え、一日待っても台湾総督である鎮興が来ないので、仕方なく台湾政庁にやってきたのだった。

「源三郎(松浦鎮信)、何と言っているのだ?」

鎮興も多少ポルトガル語をかじってカタコトの会話はできるようになっていたが、中国語はさっぱりである。そもそも必要としていなかったので、国内でも商人か外務官僚しか知らない。

太田和利三郎は外務大臣とはいえ、ほぼ国内なので、必要がない。横に控えている鎮信(松浦鎮信)に鎮興が聞く。数ヶ月前の閣議で、明の台湾に対する動向を知った純正が派遣してきたのだ。

(……)

耳元で使者の言葉を訳して鎮興に伝える鎮信。

「は! ? 何と? 馬鹿馬鹿しい! こう伝えよ! 『わが国は明に冊封されておらず、ましてや臣下でもない。なにゆえ琉球のように侮辱的な行いをしなければならないのだ?』と」

鎮信は、本当に良いのですか? と鎮興に確認するが、早く訳せと促されて急いで伝える。

(我国不是明朝的书主,更不是明朝的附庸。 我们为什么要像琉球人一样受到侮辱?)

鎮信の翻訳された言葉を聞き、金学曾の顔がみるみる紅潮し、震えているのがわかる。

「侮辱とはなんだ! 東夷の蛮族が何を言うか! わが皇帝陛下のご威光により、この世界はあまねく平和を享受しているのだ! 蛮族は黙って言う事を聞いておれば良いのだ! 無礼者!」

鎮信の通訳を聴いている鎮興もイライラが収まらない。

本来なら円満に、にこやかに会談を進めるはずであった。鎮興は用件もある程度わかっていたし、純正の返事もわかっていたから、相応の対応をしたのだ。

「そうですか」

もう、鎮興は相手にしない。鎮信もそのまま通訳をする。

「ぐぬ! ……。良いのであるな。そのような態度では、今まで鴻門(マカオ)において(密)貿易を見逃して優遇してきたものを、全部撤回して商館も閉鎖、居留民も退去させるぞ!」

「おい、何だって?」

鎮興が鎮信に確認して、深いため息をつく。

「どれほどの銭を渡してきたと思うのだ? それに別に鴻門に商館なぞなくとも、取り合う事(問題)でもなし。日ノ本の民はとうの昔に退出(退去)しておるわ」

実際のところマカオに商館がなくても、琉球やポルトガルの商人を通じて中国の品物は入ってくる。生糸にしても陶磁器にしても、国内で生産しているのだ。

明から直接買わなくても問題はなく、必要があれば手に入った。純正は、マカオの商館が閉鎖になってもいいように、商人や居留民の保護対策をとっていたのだ。

結局の所、一応明の皇帝からの書面は受け取ったが、純正の答えは決まっていた。

コメント