元亀二年 八月十一日 逢坂の関

「申し上げます! 敵方よりの使者、来ましてございます」

「通せ」

暫定京都師団長の神代貴茂少将と将棋を指していた純久は、淡々と近習に伝える。使者がうんぬんというよりは、貴茂の手をどう崩すかが気がかりのようだ。

しばらくして使者が陣幕の中に入って来た後、挨拶をする。

「はじめてご尊顔を拝しまする、山岡美作守(従五位下)景隆にございます。治部少丞(従六位上)様におかれましては謁見の栄誉を賜り恐悦至極に存じまする」

「世辞は結構にございます。それに貴殿の方が位階は上(一つ上)。面をあげてください」

そう言われた景隆は顔を上げ、純久と正対する。

小佐々家中における対朝廷ならびに対幕府と、畿内周辺の外交全般、そして東国の外交一切を純久は取り仕切っている。

いまでは京の警備を担う検非違使別当の純正の代理人として、一万二千の兵を率いているのだ。

「さて、こたびは一体、何用でおいでになったのでしょう」

わかりきっている事なのに、あえて口に出させる。これも交渉の手法の一つなのだろうか。しかし、この状況では交渉も何もない。

「は、さればわが軍は近衛中将様と事を構える気は毛頭ござりませぬ。兵を挙げたはあくまで弾正忠に対してにございます」

「はい」

「公方様におかれましても、これ以上の戦は望まず、天下静謐のために和議を願っておいでにございます」

「なに?」

純久の顔色が変わった。

「天下静謐、ですと? しかも、和議とな?」

(降伏ではなく、和議なのか?)

ゆっくりと、確かめる様に純久は景隆に聞く。

「これは異な事を承る。この期に及んで民の安寧、天下静謐なぞ片腹痛し。それがしにはどうにも、公方様が私利私欲にかられ、おのがやりたい様にされているようにしか見えぬが、これいかに」

純久の蔑むような眼差しが景隆を貫く。

最初の温厚な態度とは打って変わって、能面のような表情の純久は、まるで別人のようである。

「け、決してそのような事は……」

「左様か? 本当はそなたもそう思っているのではないのか」

そう言って純久は、義昭の御教書発給の件や身内びいきの件、寺社領の横領や勝手な裁判など、信長との間に決めた御掟を無視した行いを、淡々と述べる。

「よいかな。わが殿近衛中将様も、弾正忠様も、そもそも幕府をどうこうしようなどとは思うておりませぬ。幕府がしかと働き、世の静謐に役立つ行いをしておれば、何も問題は起きぬのです」

「それは……」

景隆はぐうの音も出ない。

「では、今一度聞くが、降伏ではなく、和議とな?」

「仰せの通りにございまする。なにとぞ、よしなに」

「あいわかった。しかしあくまでも仲介である。成るか成らぬかはそちら次第じゃ」

「はは、ありがたき幸せにござりまする」

純久は和議の内容には口を出さず、あくまで口添えのみという条件で了承した。

■八月二十一日 南近江 鯰江城下

信玄の死をもって武田軍が退却した事で、信長の中にはある種の決意が芽生えていた。もう、足利幕府などいらぬのではないか?

「殿、日野城、蒲生左兵衛大夫(賢秀)様お越しにございます」

「うむ、通せ」

幕舎の中に案内された賢秀は、座にいる六角承禎・義定親子に一礼し、さらに下座に座る。

「遅参、誠に申し訳ござりませぬ」

「構わぬ」

信長はそう言って気にもとめない。

蒲生賢秀は六角氏の重臣であったが、承禎が臣従した後は信長の直参として仕えていた。その賢秀と黄和田城の川副吉長は、南近江の反乱には加わらず、親信長の姿勢を崩さなかったのだ。

もともと烏合の衆であった南近江の国人達である。武田軍の撤退や信玄の重体・死亡説の噂に浮き足立ち、信長に再度降る者が後を絶たなかった。

そのような中でも、鯰江城の鯰江備前守定治、佐治城の佐治為次、小川城の多羅尾光俊などは頑強に抵抗している。

鯰江氏は六角氏を後ろ盾に勢力を伸ばしていたが、観音寺城の戦いで承禎が敗れた後は、信長に対抗するため空堀を増設し土塁を増強していたのだ。

しかし主家である六角家が織田家に服属したので、拠所を失い織田家に臣従していた。

鯰江定春の居城である鯰江城は、愛知川の断崖を活かして築かれている。川から城への上り道は細道一カ所という、防御に有利な地形であった。

「さて承禎よ、どう攻める? 難攻不落とは言わねど、ただ攻めるだけではいたずらに損がでるぞ」

「は、されば……」

腹案あり、とでも言いたげな承禎が発言しようとすると、大きな声とともに、意外な人物の名前が聞こえた。

「小佐々治部少丞様、お目通りを願っております!」

「ほう? 治部少丞が?」

信長は少し意外であった。同盟を組んでいるとはいえ、助勢を頼んだ覚えはない。それに一連の反乱は織田に対してであって、小佐々に対して宣戦布告するものではなかったからだ。

「通せ」

通された純久の様相を見て全員が絶句した。

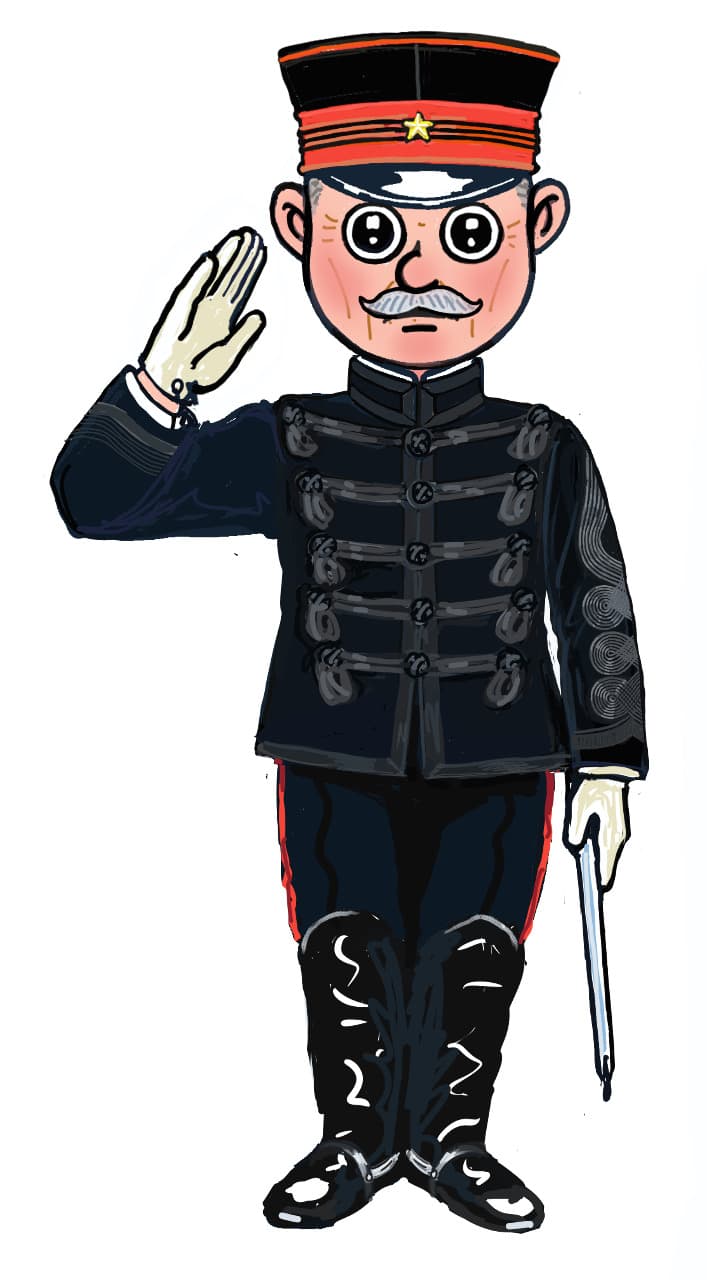

上下黒の洋装に、両肩から腹の辺りまで斜めにあつらえてある金のボタン。そして襟は学生服のカラーのような形をしている。

円筒形の帽子をかぶり、腰に大小を差してはいるものの、ズボンの側面に縦にまっすぐ刺繍された赤の帯。どれをとっても異色の出で立ちであった。

もちろん純久だけでなく、小佐々の将兵は似たような服装である。

「弾正忠様、お久しゅうございます。こたびは謁見をお許しいただき、恐悦至極にございます」

「良い良い。堅いことを言うな。それより何だ? しばらく見ぬ間に、また素っ頓狂な出で立ちをしておるな」

信長の顔に笑みがこぼれる。

武田軍撤退から信玄の死で、緊張がやわらいでいるとは言え、いまだ戦時である。純久の来訪は、そんな信長の心を緩めたのだろうか。

「褒め言葉として承っておきます。時に弾正忠様、それがし、公方様からのお役目にてまかり越しました」

「なに?」

せっかく緩んだ信長の表情がまた険しくなる。

「お役目とは、まさか降伏するという事ではあるまいな?」

「然に非ず。公方様は和議を所望されておりまする」

一瞬沈黙が訪れた。

そして信長の口から、ふふ、ふふふふ、ふはははは、と笑い声が漏れた後、そこにいた全員が同じように大声で笑い出した。

もちろん、純久も同じように笑う。

「笑うところではござりませぬが、弾正忠様をはじめ皆様がお笑いになるのも、もっともにござる」

純久は一通り全員の笑いが収まったところで、切り出した。

「少なくとも、臣下の皆様は降伏もやむなしと考えておられまする。然りながら公方様は、降伏の一言が言いたくないようにございます」

「ふん、この期に及んで何を申すかと思えば、下らぬわ。治部少丞、これを見よ」

そう言って信長は、傍らに置いてあった紙をとって純久に見せる。

「これは……?」

「良い、読んで見よ」

信長の言葉に促されるように読んでみると、それは十七箇条におよぶ義昭を弾劾する文書であった。

コメント