第2.5次信長包囲網と迫り来る陰

第2.5次信長包囲網と迫り来る陰 第484話 織田弾正忠信長と太田和治部少輔直正。狐と狸の化かし合い。

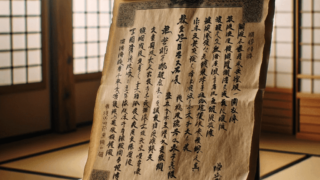

元亀二年 十月二十一日 信貴山城 織田軍本陣 勅書です! 信長さん 長い間戦乱が続いて、ようやく平和になってきたかな~と思ってたけど、またきな臭くなってきているような? という事をスゲー病んで考えて込んでる今日この頃。 理由のない戦争は無意...

第2.5次信長包囲網と迫り来る陰

第2.5次信長包囲網と迫り来る陰  第2.5次信長包囲網と迫り来る陰

第2.5次信長包囲網と迫り来る陰  第2.5次信長包囲網と迫り来る陰

第2.5次信長包囲網と迫り来る陰  第2.5次信長包囲網と迫り来る陰

第2.5次信長包囲網と迫り来る陰  第2.5次信長包囲網と迫り来る陰

第2.5次信長包囲網と迫り来る陰  第2.5次信長包囲網と迫り来る陰

第2.5次信長包囲網と迫り来る陰  第2.5次信長包囲網と迫り来る陰

第2.5次信長包囲網と迫り来る陰  第2.5次信長包囲網と迫り来る陰

第2.5次信長包囲網と迫り来る陰  第2.5次信長包囲網と迫り来る陰

第2.5次信長包囲網と迫り来る陰  第2.5次信長包囲網と迫り来る陰

第2.5次信長包囲網と迫り来る陰  第2.5次信長包囲網と迫り来る陰

第2.5次信長包囲網と迫り来る陰  第2.5次信長包囲網と迫り来る陰

第2.5次信長包囲網と迫り来る陰  第2.5次信長包囲網と迫り来る陰

第2.5次信長包囲網と迫り来る陰  第2.5次信長包囲網と迫り来る陰

第2.5次信長包囲網と迫り来る陰  第2.5次信長包囲網と迫り来る陰

第2.5次信長包囲網と迫り来る陰  新たなる戦乱の幕開け

新たなる戦乱の幕開け  新たなる戦乱の幕開け

新たなる戦乱の幕開け  新たなる戦乱の幕開け

新たなる戦乱の幕開け  新たなる戦乱の幕開け

新たなる戦乱の幕開け  新たなる戦乱の幕開け

新たなる戦乱の幕開け  新たなる戦乱の幕開け

新たなる戦乱の幕開け  新たなる戦乱の幕開け

新たなる戦乱の幕開け  新たなる戦乱の幕開け

新たなる戦乱の幕開け  新たなる戦乱の幕開け

新たなる戦乱の幕開け  新たなる戦乱の幕開け

新たなる戦乱の幕開け  新たなる戦乱の幕開け

新たなる戦乱の幕開け  新たなる戦乱の幕開け

新たなる戦乱の幕開け  新たなる戦乱の幕開け

新たなる戦乱の幕開け  西国の動乱、まだ止まぬ

西国の動乱、まだ止まぬ  西国の動乱、まだ止まぬ

西国の動乱、まだ止まぬ  西国の動乱、まだ止まぬ

西国の動乱、まだ止まぬ  西国の動乱、まだ止まぬ

西国の動乱、まだ止まぬ  西国の動乱、まだ止まぬ

西国の動乱、まだ止まぬ  西国の動乱、まだ止まぬ

西国の動乱、まだ止まぬ  肥薩戦争と四国戦役

肥薩戦争と四国戦役  肥薩戦争と四国戦役

肥薩戦争と四国戦役  北九州を二分する 二つの二虎競食の計

北九州を二分する 二つの二虎競食の計  横瀬浦開港 敵が味方 味方が敵に

横瀬浦開港 敵が味方 味方が敵に  横瀬浦開港 敵が味方 味方が敵に

横瀬浦開港 敵が味方 味方が敵に  横瀬浦開港 敵が味方 味方が敵に

横瀬浦開港 敵が味方 味方が敵に  二島五ヶ村の領主 無双≠生き延び スタート

二島五ヶ村の領主 無双≠生き延び スタート  二島五ヶ村の領主 無双≠生き延び スタート

二島五ヶ村の領主 無双≠生き延び スタート  人物紹介

人物紹介  人物紹介

人物紹介