永禄十二年 十月二十二日 都於郡城

伊東家に対する幕府の御教書の真偽を確かめるため、小佐々の使者がその書状を幕府へ持参した。しかし祐青は純正の言葉に従いつつも、もし偽書だった場合の処罰を考えていたのだ。

仮に偽書だったとしても、祐青自身は一切関わっていない。十年近く前、元服して間もない頃に亡き義父が起こした事である。しかしそれでも、もし偽書だった場合、知らなかったではすまされない。

幼い当主と伊東家はどうなる? そればかりを考えた。祐青の武将としての能力は義祐に及ばない。しかし、京文化に傾倒するわけでも贅沢をする訳でもなかった。

自らも若いが故に先走る事はあるが、家の事、ひいては領民の事を大事に考えていたのも事実である。

立場を逆にして考えてみれば、実入りとなる直轄地は一石でも多いに越したことはない。奉行や代官、用人はあとで召し抱えるとして、国人の領地は少ないほうがいいのだ。

御教書が嘘か本当なのかはこの際どうでもいい。取り潰しの種になる御教書など、災いでしかない。難癖をつけ、根回しをして偽物だとされれば、弁明のしようがない。

そうなれば幕府を騙った大罪人の家門として、改易されるかもしれない。

祐青は考えた。純正が与えた期間は一ヶ月。十一月の末か十二月の初旬には幕府の決定が出て、それに従わざるをえない。それまでになんとかしなければ。

純正に説明するか?

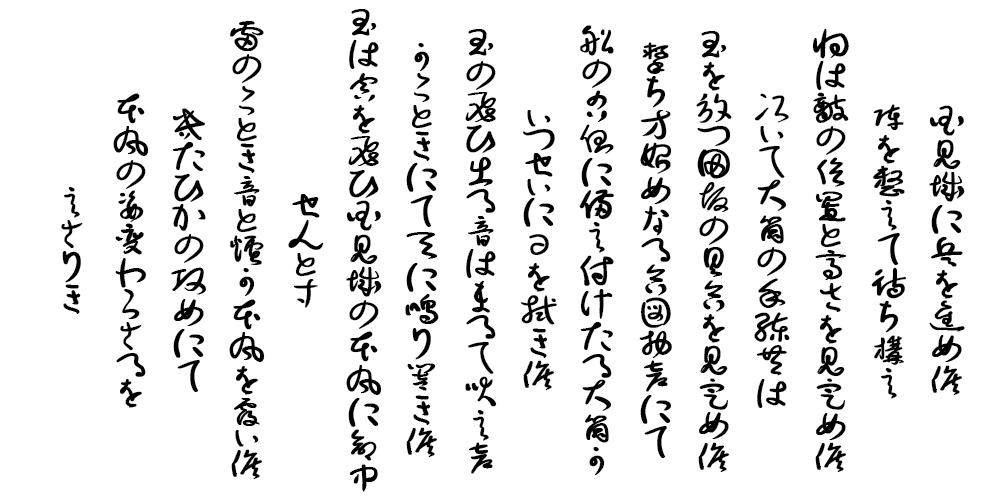

『教書は真実なれど、既に十年前に先の殿が成したことにつき、仮令偽書たりとも、責められるべきは今の殿にあらず』

いや、純正の考えがわからぬ以上、浅はかな事はできない。『咎めは受けねど益は得る、と申すのか』などと言われかねない。祐青が思案を巡らし、それでも答えが出ずに考え込んでいた時であった。

「との」

「なんじゃ」

「は、されば島津の阿久根義有と申すものが、謁見を願いでております」

「なに? 島津の? 誠に島津と申したのか」

「は、誠にございます。いかがいたしますか」

この時期に、小佐々に負けた島津が? しかも打ち負かしたわれらに何の用だ?

祐青は怪訝に思ったが、余計な情報に頭を悩ましたくないと思いつつも、なにかあり得ぬ事が起きた時、常識を捨てて考える事も必要である。そう思って会う事にした。

「お人払いをお願いします」

「なに?」

「されば、家中の大事にて」

祐青は考えたが、命の危険をおかしてここまで来ているのだ。中途半端な話ではないだろう。そう考えて近習を下がらせ、使者と二人だけになり話を聞くことにした。

「ご挨拶申し上げまする。島津家が家臣、阿久根義有と申します」

「うむ、望み通り人払いとした。何用じゃ? 家中の大事というからには、よほどの事であろう」

「は、されば小佐々純正の事にございます」

「ほう? 弾正大弼様の事で? 事と次第によってはこの場で首が飛ぶぞ」

祐青は使者の真意をはかりながら、慎重に話を聞く。

「首は飛ぶどころか、つなげる話になりまする」

■薩摩 出水城

先日の錦江湾での島津宗家の惨敗、そして降伏は薩州島津家にも大きな影響をもたらした。

島津義虎は分家である薩州島津家の六代当主である。父である島津実久は薩摩守護職の座をめぐって相州家の島津忠良・貴久親子と戦った。

しかし実久が敗れて隠居すると、島津義久の娘を妻にして和解し、臣従していたのだ。

あの宗家が、戦わずに下るのか? 信じられない結末である。確かに小佐々の水軍の力は凄まじい。しかし野戦はどうなのか? それすらもせずに下ったのである。

宗家はわれらの事をどう考えているのだ? 自らは本領安堵を約束されたのだろうか。われらの知行はどうなるのだ。義虎の不安はつきない。

しかし、不安を募らせているのは義虎だけではなかった。

「との、宗家から書状が届いております」

「うむ」

義虎は宗家から届いた書状を読む。

内容は三日後に内城にて状況の説明を行うため登城せよ、との事であった。なるほどこれで宗家が何を考えているのかがわかる。

義虎は返書をしたため、近習に渡した。ほどなくして、近習が部屋の外から声をかけてきた。

「今後はなんじゃ」

「は、伊東家家臣、荒武宗並と申すもの、ならびに山田宗昌と申すものがお目通りを願っております」

「なに? もう一度申せ、伊東じゃと」

「は、間違いなくそう申しておりました」

伊東の使者が何のようじゃ? 宗家ならまだしも、分家などに用はなかろう。ましてや手ひどく負けた後。恨みこそあれ、話すことなどなかろうに。

なにゆえ参ったのであろうか。

義虎はそう思いつつも、怖いもの見たさと、疑問は全て取り除いておきたいとの考えもあった。昨日と今日で状況がまったく違うのだ。

有益な情報であれば知っておいたほうが良い。

「伊東家家臣、荒波宗並にございます」

「山田宗昌にございます」

両名は義虎に口上を述べ、すぐに人払いを願い出た。近習は義虎に無視するように言ったが、義虎はそれを制し人払いをさせた。

「さて、もうわし一人じゃ。さあ、敵であったその方らが、いったい何をしに参ったのじゃ」

「されば、御家中の事にございます」

「家中だと? 家中とはどういう事じゃ」

「はい、われら伊東家は小佐々と結び、相良や肝付と通じて島津の御家中と戦をしてまいりました」

「うむ」

「そして幸いにしてわれらは、勝つことができ申した。しかし、その後にござる。小佐々純正はわれらの知行をとりあげ、服属を迫ってきたのでございます」

「なんと!」

義虎は驚いた。敗れた側の自分たちが知行地を召し上げられる、減らされるのは致し方ない。しかし、勝った側である伊東が領地を取られるとは、聞いたことがない。

「しかも、われらだけではございませぬ。相良や肝付も領地を減らされるのでございます」。

「それは誠か?」

「誠にございます。嘘ならば、殺される危険を冒してまで参りませぬ」

二人は真剣な眼差しである。

「味方であったわれらでさえこうなのです。いわんや敵であった島津の御家中なれば、どのような処遇となるか容易に考えられまする」

確かに一理ある。宗家がどんな事を言われたかは、内城に行ってみなければならない。しかし、取り潰しや減封は十分に考えられる事だ。

宗家でさえ減らされるのであれば、分家などさらに厳しいだろう。

「それでこの話、他には」

「は、菱刈重久どのにはお話いたしました。これから入来院、東郷、佐田、頴娃、加治木肝付など主要な国人へ話を持ちかけまする」

「話とは……まさか、謀反か!」

二人は平然としている。

「謀反ではありませぬ。挙兵にござる。誰もが不満に思うておりますので、各地の国人も皆おなじように兵を挙げましょう」

義虎は考える。聞きながら考えている。

「ご宗家もこたびは不本意にござろう。日隅薩肥いっせいに立ち上がれば、さしもの純正も動けますまい。さらに四国、南方へと兵を出しておりますれば、いずれ和平を乞うてくるのは必定」

「待て、待て。そう急いてはならぬ」。

「われらも命を賭して来ておりまする」

義虎は二人を落ち着かせようとする。

「相良と肝付には同意を得ておるゆえ、義虎様が動こうと動くまいと、四カ国で挙兵はなるのです。事がなったとき、一番の功となるか後塵を拝するか、お心次第でござる」

「わかった、わかった。二人の決意と伊東家ならびに相良や肝付、薩摩大隅の国人の様子もわかった。しかし、大事ゆえ、即決はできぬ。考えるゆえ時間をくれぬか」。

「はい、さきほども申しましたが、これはもう決した事でございます。義虎様が行動を起こすか否かは、どうぞそれまでにお決めください。挙兵は師走、十二月の一日にございます」。

二人は最後にそう言って退座し、出光城を後にした。義虎はまず、三日後に国衆が一堂に会する内城で、状況を見定めようと決心したのであった。

コメント